Публикуем окончание очерка историка-архивиста, почетного ветерана РФЯЦ-ВНИИЭФ Михаила Федченко о Б.Л.Ванникове. Начало - в «НГ» №20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32.

В лабораториях шла война в темпах настоящей «горячей»…»

Одновременно с созданием Спецкомитета №1 (атомная проблема - руководитель зам. председателя Совмина Л.П.Берия) в 1946-1950 гг. были широко развернуты работы по ракетостроению и радиолокации (Спецкомитеты №№2 и 3 при Совмине СССР - руководители секретарь ЦК ВКП(б) Г.М.Маленков и зам. председателя Совмина М.3.Сабуров).

Успехам в ракетостроении в этом важном для страны деле немало способствовал Совет главных конструкторов (С.П.Королев - председатель, В.П.Глушко, Н.А.Пилюгин, В.П.Бармин и др.).

Вспоминая то время, академик Б.Е.Черток писал: «В лабораториях, на полигонах, на секретных заводах шла война в темпах настоящей «горячей»… Реализация принципиально новых идей создания ядерного оружия, ракетной техники, радиолокационного оборудования требовала участия миллионов».

В 1954 г. начинается деловое сотрудничество КБ-11 и ОКБ-1 С.П.Королева. Появляются первые результаты совместной деятельности. Модернизированный образец баллистической ракеты Р5М с атомным зарядом был успешно испытан 20 февраля 1956 г. в дни работы XX съезда КПСС на полигоне Капустин Яр. В этом же году ракета принята на вооружение. Так было положено начало ракетно-ядерному щиту нашей страны. Будут и другие, более совершенные носители ядерного оружия, например, первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7.

Объём расчётно-теоретических и экспериментальных работ по совершенствованию имеющихся и созданию новых образцов атомного оружия всё более нарастал. Ритм работы в КБ-11 оставался напряжённым. Творческая мысль учёных и специалистов набирала обороты. В эти годы, согласно постановлению СМ СССР от 26.02.1950 №827-303сс, были развернуты расчётно-теоретические, экспериментальные и конструкторские работы по двум вариантам водородных бомб РДС-6с («слойка») и РДС-6т («труба»). Приоритет отдавался РДС-6с. Научным руководителем по этим изделиям был назначен Ю.Б.Харитон, а первым заместителем К.И.Щелкин. Рабочие группы возглавили членкоры АН СССР: И.Е.Тамм по первому, а Я.Б.Зельдович - по второму изделиям. К работам были привлечены известные учёные, физики и математики: Л.Д.Ландау, М.В.Келдыш, А.Н.Колмогоров, Д.И.Блохинцев, Н.Н.Боголюбов и др.

Если бы не он, бомбы бы не было

Отметим, что в первой половине 1953 г. в стране произошли известные события (смерть Сталина, арест и расстрел Берии и ряда его соратников). Сразу же после ареста Л.П.Берии 26 июня на заседании Президиума ЦК КПСС, в этот же день было образовано Министерство среднего машиностроения (МСМ) на базе упраздненных Спецкомитета и ПГУ (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1953 г.). Его возглавил генерал-полковник инженерно-технической службы, Герой Социалистического Труда и одновременно зам. председателя Совмина В.А.Малышев. Его первыми заместителями стали Б.Л.Ванников и М.В.Хруничев.

Новая власть (председатель Совета министров СССР Г.М.Маленков, первый секретарь ЦК КПСС Н.С.Хрущев) старалась быстрее закончить все дела, связанные с бывшим первым зам. председателя Совета Министров СССР, председателем Спецкомитета Л.П.Берией. На июльском Пленуме ЦК КПСС (2-7 июля) он был исключен из партии и снят со всех постов, а 23 декабря 1953 г. расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР.

На Пленуме была подвергнута резкой критике его «преступная антипартийная и антигосударственная деятельность». Среди выступающих с критикой были А.И.Микоян, Н.К.Байбаков и др., а также В.А.Малышев, его заместитель А.П.Завенягин. Но к общему хору: «английский шпион! агент мирового империализма!» - они не присоединились. Находящийся здесь же член ЦК КПСС Б.Л.Ванников от выступления воздержался. Что думал в это время Борис Львович о своем бывшем шефе, которого хорошо знал по долгой совместной работе в оборонной промышленности, начиная с предвоенных лет, мы никогда не узнаем.

Были ходоки из ЦК у И.В.Курчатова и других ученых, которые заставляли дать показания на Л.П.Берию о том, что он мешал созданию первой атомной бомбы. Игорь Васильевич прямо ответил: «Если бы не он, Берия, бомбы бы не было».

Может возникнуть вопрос, как строились взаимоотношения Ванникова и Берии? Из документов «Атомного проекта СССР» и воспоминаний можно прийти к такому выводу, что отношения между ними были нормальными, деловыми, но вряд ли дружескими. Правда, в своих воспоминаниях сын Л.П.Берии Серго пишет: «Среди близких друзей моего отца - первый зам. министра Средмаша Борис Львович Ванников, академик Курчатов… Это были думающие, инициативные, энергичные люди».

Ванников и Берия были равновеликие государственные фигуры, знавшие себе цену. Выражаясь образно, это был брак по расчёту, а не по любви (Лубянка часто напоминала о себе Борису Львовичу). Сталин, как видно из текста данной статьи, всё-таки с большим уважением относился к Б.Л.Ванникову (судя хотя бы по наградам).

Мы видели себя в центре огромного дела…

Вернёмся опять в КБ-11, которое после перестройки высшего руководства Атомного проекта вошло в состав Главного управления приборостроения МСМ, руководитель П.М.Зернов. На посту директора КБ-11 его сменил с апреля 1951 г. генерал-майор инженерно-технической службы, Герой Социалистического Труда А.С.Александров.

Начатые еще в 1948 г. работы по водородной бомбе были завершены к середине 1953 г. Для рассмотрения их результатов на объект прибыла государственная комиссия в составе председателя (В.А.Малышев) и членов группы (Л.Б.Ванников и А.П.Завенягин). Комиссия, тщательно рассмотрев заключение учёных И.В.Курчатова, Ю.Б.Харитона, И.Е.Тамма, А.Д.Сахарова, Я.Б.Зельдовича и др. о состоянии работ, подписала 17.07.1953 г. акт о готовности модели РДС-6с к испытаниям на полигоне №2. Об этом 18.07.1953 г. было доложено председателю Правительства Г.М.Маленкову. После совещания у главы Правительства было получено разрешение на испытание.

Руководство подготовкой и проведением испытаний РДС-6с было возложено на МСМ (Малышева, Ванникова, Завенягина). Руководил испытанием, как и в прежние годы, И.В.Курчатов. Накануне испытания 12.08.1953 г. напряжение участников нарастало. Много лет спустя опальный А.Д.Сахаров (лишен всех наград и званий по Указу ПВ Совета СССР от 22.01.1980 и постановлению Совмина СССР) писал: «Не только мы, но и начальники заметно нервничали. Малышев, обращаясь к Борису Львовичу Ванникову, попросил, стоя на первой ступеньке блиндажа: - Борис Львович, экспресс-анекдот. Тот тут же выпалил: - Почему ты такой грустный? - Презервативы плохие. - Что, рвутся? – Нет, гнутся. Малышев коротко засмеялся: - Молодец, пошли». Ванников, как известно немногим, был неиссякаемым источником острот и анекдотов по любому поводу.

12 августа 1953 г. на испытательной башне, такой же, как при испытании РДС-2, произведен взрыв заряда РДС-6с мощностью 400 килотонн. Бомба имела те же габариты и вес, что и РДС-1, но превосходила ее по мощности в 20 раз. Успех превзошёл все ожидания. Была создана первая в мире авиационная водородная бомба. Ведущую роль в ее создании играли И.Е.Тамм, А.Д.Сахаров, В.Л.Гинзбург, Я.Б.Зельдович.

На полигоне находились не только руководство МСМ и КБ-11, от армии – 1-й зам. министра обороны, Маршал Советского Союза А.М.Василевский, ряд генералов, а также известные ученые - Н.Н.Семенов, М.В.Келдыш, М.А.Лаврентьев и другие, упомянутые выше, принимавшие участие в создании водородной бомбы.

После испытания недавно назначенный министром Малышев собрал всех специалистов и поздравил их с победой. Когда все разошлись, Вячеслав Александрович вспомнил, что он поздравил всех, кроме одного из главных виновников торжества – Сахарова. «Конфуз получился необычайный, - пишет писатель Я.К.Голованов в книге «Королев: факты и мифы». - Малышев снова собрал всех атомщиков и произнес речь в честь Андрея Дмитриевича». (В воспоминании А.Д. этот эпизод не упоминается.) Через несколько недель 32-летний Сахаров был избран действительным членом Академии наук СССР, минуя ступеньку член-корреспондента, и получил свою первую Золотую Звезду.

20 августа 1953 г. газеты «Правда» и «Известия» сообщали, что Советский Союз «испытал один из видов водородной бомбы». Так была решена самая масштабная и одна из самых дорогостоящих научно-технических программ в послевоенной истории страны. Свидетельствует А.Д.Сахаров: «Мы видели себя в центре огромного дела, на которое направлены колоссальные средства, и видели, что это достается людям, стране очень дорогой ценой… При этом в важности, необходимости нашего дела мы не могли сомневаться». Об успешном испытании РДС-6с Малышев и Ванников доложили председателю Правительства Г.М.Маленкову.

Выдающиеся успехи учёных и специалистов КБ-11, привлеченных НИИ и других организаций по созданию первой в мире термоядерной бомбы, имели важное военно-политическое и научно-техническое значение. Один из соратников С.П.Королева, д.т.н., академик РАН, Герой Социалистического Труда Б.В.Раушенбах: «США, достигнув небывалого могущества, неожиданно утратили «вторую ядерную монополию». По его образному выражению, «Америка перестала быть страной, которая все может… Такими возможностями стал обладать и Советский Союз».

Выдающийся участник американского атомного проекта, Нобелевский лауреат Ханс Бете, говоря о взрыве 12 августа 1953 г., подчеркнул: «Поразительно, что они смогли это осуществить… В то время мы не смогли бы это сделать». Такое признание ученого дорогого стоит.

Первая в мире водородная бомба создана

Небывалое достижение (успешное испытание РДС-6с – ред.) было высоко и щедро оценено Правительством СССР. Только в списках работников КБ-11, представленных к награждению и направленных 25 августа 1953 года министру Средмаша В.А.Малышеву, было 753 человека. Из них звания Героя Социалистического Труда были удостоены 10 сотрудников КБ-11: В.К.Боболев, В.Ф.Гречишников, В.А.Давиденко, Е.И.Забабахин, Я.Б.Зельдович, А.Д.Сахаров, И.Е.Тамм. Трое по отдельному указу. Многие были награждены орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и другими орденами и медалями, удостоены Сталинских премий разной степени.

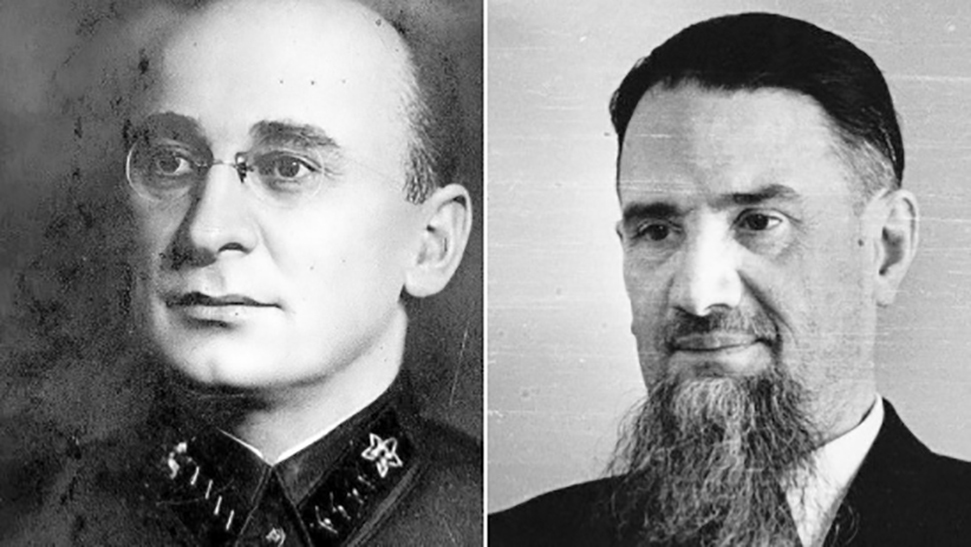

В 1954 г. в СССР появились первые пять трижды Героев Социалистического Труда: Б.Л.Ванников, Н.Л.Духов, И.В.Курчатов, Ю.Б.Харитон, К.И.Щёлкин. Закрытый указ Президиума Верховного совета СССР от 04.01.1954, долгие годы не публиковавшийся, сухо гласил: «За исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания Правительства…».

Второй медалью «Серп и Молот» был награждён А.П.Завенягин, зам. министра Средмаша. Одновременно выходит ещё несколько указов от 04.01.1954 г. о награждении Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР (до 1949 г. Лаборатория №2), комбината №817 и КБ-11 Минсредмаша орденами Ленина.

Коллектив КБ-11 по-прежнему работал напряжённо. Наряду с разработкой водородного оружия велись работы по созданию различных модификаций атомных бомб. Росло количество работников КБ-11 и жителей посёлка Сарова (на конец 1953 г. было соответственно около 9 и более 20 тыс. человек). К этому времени посёлок Саров обрёл вид и особенности небольшого городка не только по количеству населения, жилищному фонду, но и по бытовым, культурно-просветительным, образовательным и медицинским учреждениям, предприятиям торговли и питания. Функционировало автобусное сообщение, была полная телефонизация объекта.

17 марта 1954 г. по закрытому постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Саров, как и другие атомные города МСМ, получил статус города областного подчинения. Ему было дано условное наименование Кремлев.

В середине этого же года (16-17 июля) по решению министра В.А.Малышева в КБ-11 проходило расширенное заседание НТС. В нем участвовали: В.А.Малышев, И.В.Курчатов, Б.Л.Ванников, Н.И.Павлов, А.С.Александров, Ю.Б.Харитон, К.И.Щелкин, А.Д.Сахаров, М.А.Лаврентьев, другие ученые и конструктора КБ-11. На заседании были рассмотрены новые принципы в разработке атомного и водородного оружия с учетом результатов испытаний РДС-6с и других изделий. Принято решение о проведении ряда модельных опытов на полигоне №2 в 1954 г. Продолжение исследований привело к появлению принципиально новой физической схемы изделия под индексом РДС-37. Термоядерная бомба была испытана на Семипалатинском полигоне 22 ноября 1955 г. путем сброса с самолета Ту-16. По схеме этого изделия были разработаны все последующие изделия, применявшиеся во многих носителях ядерного оружия. Существенный вклад в разработку РДС-37 внесли Я.Б.Зельдович, А.Д.Сахаров, Ю.А.Трутнев и другие.

К середине 1950-х годов, благодаря во многом человеческому фактору, стратегическая задача Атомного проекта была успешно выполнена. Атомная и первая в мире водородная бомбы были созданы. СССР стал второй ядерной державой. С монополией США в области атомного оружия было покончено. Остались менее сложные инженерные задачи серийного освоения изделий и их усовершенствования, а также средств доставки к цели (вероятным противником были США).

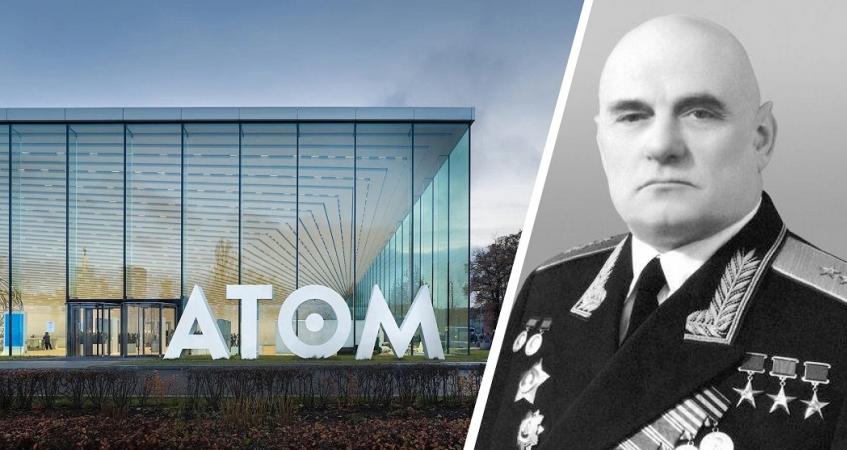

Уникальные экспонаты - корпуса первой советской и первой в мире водородной атомных бомб РДС-1 и РДС-6с, испытанных на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 г. и 12 августа 1953 г., можно увидеть в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Сарова и в павильоне «Атом» на ВДНХ в Москве.

На фото. Снежинск. Строительство бульвара им. Свердлова

Второй ядерный центр

Мощности предприятий атомной промышленности нарастали. К этому времени были построены ещё пять промышленных реакторов более крупного размера, урановая руда добывалась в 14 месторождениях, и свердловские заводы (комбинаты №813 и №814) наладили промышленное производство урана-235.

В эти годы начинается использование атомной энергии в мирных целях. В июне 1954 г. была пущена в эксплуатацию первая в мире Обнинская атомная электростанция, а в 1957 г. спущен на воду первый в мире атомный ледокол «В.И.Ленин». Это были крупнейшие достижения советской атомной науки и техники 18.

В одной из бесед с писателем Ф.Чуевым верный соратник И.В.Сталина В.М.Молотов говорил: «…повсюду идея использования управляемой ядерной реакции рассматривалась одновременно в двух аспектах - в мирном и военном».

Приоритет по-прежнему отдавался использованию атомной энергии в военных целях (вероятного противника надо было догонять). Дальнейшее развитие получают научные исследования, расширяется их экспериментальная база. В 1954 г. на Новой Земле в Северном Ледовитом океане был сооружен новый полигон для испытаний мощного оружия (постановление СМ СССР от 31.07.1954 №1560-700cc).

В 1955 г. по инициативе К.И.Щелкина и поддержке И.В.Курчатова, руководства КБ-11 и МСМ, правительство страны принимает решение о создании второго ядерного центра - НИИ-1011 в г. Снежинске Челябинской области (постановление СМ СССР от 24.03.1955 № 586-362cc). С 1992 г. это Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ). Первым научным руководителем и главным конструктором был утвержден членкор АН СССР К.И.Щелкин, первый зам. Ю.Б.Харитона, а первым директором - Д.Е.Васильев.

Ещё до официального решения, будучи в КБ-11, И.В.Курчатов после заседания НТС 16-17 июля 1954 г. сообщил, что в правительстве рассматривается вопрос о создании второго ядерного центра. Вот как пишет об этом сын К.И.Щелкина Феликс: «В середине 1954 г. …И.В.Курчатов, приехав в Арзамас-16, созвал крупное совещание… И предложил назначить научным руководителем и главным конструктором нового ядерного центра К.И.Щелкина. Обосновал он это кратко и ясно: «Харитону и Щелкину на одном объекте стало тесно». Видимо, у И.В.Курчатова были определенные опасения по их взаимоотношениям.

НИИ-1011 создавался в целях усиления работ по разработке новых типов атомного и водородного оружия. Вскоре он стал не только конкурентом Арзамаса-16, но и по многим позициям опередил его.

Однако судьба научного руководителя и главного конструктора членкора АН СССР, трижды Героя Социалистического Труда К.И.Щелкина, одного из ближайших соратников И.В.Курчатова, оказалась печальной. Он не стал академиком. Его юбилеи (50, 60, 70, 80) почти не отмечались ни в министерстве, ни в Академии наук. К.И.Щелкин был в опале у власти (Хрущева, Славского). Он «оказался самым неизвестным среди самых заслуженных» (слова сына Феликса). В 1960 г. он был освобожден от занимаемых должностей по состоянию здоровья и стал персональным пенсионером, а в 1968 г. скончался в возрасте 57 лет.

Много разных событий происходило в 1950-е годы в нашей стране и в недавно созданном Министерстве среднего машиностроения СССР. Состоявшийся в феврале 1956 г. ХХ съезд КПСС был последним, в работе которого участвовали члены ЦК Б.Л.Ванников, А.П.Завенягин и В.А.Малышев, хорошо знакомые читателю.

Последние месяцы 1956 г. и последующие два года оказались печальными для первого зам. министра Средмаша Б.Л.Ванникова. Поколение маршалов индустрии стало редеть, не дожив многих лет. Ушли из жизни А.П.Завенягин, В.А.Малышев - председатель Госкомитета СМ СССР по новой технике (20.02.1957 г.) в 55 лет, И.Т.Тевосян, министр металлургической промышленности (30.03.1958 г.) - в 57 лет. Крайне неудачным оказался для Минсредмаша 1957 год. На химкомбинате «Маяк», первенце атомной промышленности, 29 сентября произошла трагедия - взорвалась емкость с радиоактивностью. Как пишут челябинские историки В.Н.Новоселов и В.С.Толстиков, авария получила название «Восточно-Уральский радиоактивный след» (ВУРС). Общественности стало о ней известно спустя 20 лет - официально было объявлено 30 июня 1989 года на пресс-конференции первого зам. министра атомной энергетики Б.В.Некипелова.

Сразу после аварии 30.09.1957 г. из Москвы прибыла комиссия во главе с Е.П.Славским, которого до этого назначили министром Средмаша. В составе комиссии были академики А.П.Александров, И.К.Кикоин, начальник ЗГУ Минздрава СССР А.И.Бурназян, начальник Главпромстроя МСМ генерал-лейтенант А.Н.Комаровский и др. Несмотря на то, что со Славским у первого зам. министра Б.Л.Ванникова были деловые, дружеские отношения долгие годы, он не был включен в состав комиссии. Вероятно, по состоянию здоровья.

53 приема у Сталина

Занимая высокие государственные посты в Атомном проекте, Б.Л.Ванников внес значительный вклад в дело строительства и организации предприятий атомной промышленности, умело руководил работами по созданию отечественного атомного и водородного оружия. Его работа была высоко оценена правительством страны. В течение пяти лет он дважды был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда (1949, 1954) - редкий случай для государственного деятеля.

Небольшой штрих к этому. Генерал-лейтенант П.А.Судоплатов, хорошо знавший начальника ПГУ, так пишет о нём: «Ванников сыграл в работах по атомной бомбе в СССР ту же роль, что и генерал Гровс в США».

Несмотря на большую загруженность по основной работе, Борис Львович, как тогда было принято, занимался общественной деятельностью: на XVIII-ХХ съездах Коммунистической партии избирался членом Центрального комитета, был депутатом Верховного Совета СССР II созыва и депутатом Верховного Совета РСФСР III созыва.

За время своей 25-летней трудовой деятельности в «оборонке» Б.Л.Ванников 53 раза был на приеме у И.В.Сталина в Кремле (кроме приемов на даче в Кунцево). Первый раз - 31 мая 1935 г., будучи директором Тульского оружейного завода, последний - 9 января 1947 г., начальником ПГУ при СМ СССР. Судя по журналам (тетрадям) записей лиц, принятых И.В.Сталиным в 1924—1953 гг., можно прийти к выводу, что Сталин часто принимал в Кремле тех, в ком видел пользу для дела.

Б.Л.Ванникова, как крупного организатора военной промышленности и талантливого инженера, знали и уважали многие партийные, государственные и военные деятели, ученые, конструктора и специалисты, которые бывали с ним на заседаниях в Политбюро ЦК ВКП(б), ЦК ВКП(б), ГКО, на заводах и полигонах.

Успешной работе Бориса Львовича во многом способствовали его деловые и личные качества. Он был волевым, энергичным, весьма компетентным и требовательным руководителем (порой даже жестким), обладавшим незаурядными организаторскими способностями. В своих воспоминаниях Ю.Б.Харитон напишет о Ванникове: «Блестящий инженер и прекрасный организатор…». В то же время Борис Львович был доброжелательным к людям, улыбчивым, знатным рассказчиком анекдотов, которые рассказывал к месту и вовремя.

В феврале 1958 г. в связи с ухудшением здоровья генерал-полковник Борис Львович Ванников, профессиональный «оборонщик» (как назвал его известный авиаконструктор А.С.Яковлев), вышел в отставку. Постановлением СМ СССР от 27.02.1958 №239 ему была объявлена благодарность за многолетнюю работу на руководящих государственных постах и разрешено пожизненное пользование автомашиной за счет государства. После этого он еще три года номинально оставался членом ЦК КПСС.

Будучи на пенсии, Б.Л.Ванников по указанию министра Е.П.Славского посещает КБ-11 для решения одной производственной проблемы. Это было пятое (1958 г.) и последнее посещение КБ-11, становление которого в пос. Саров состоялось во многом благодаря настойчивости наркома (министра) сельскохозяйственного машиностроения Б.Л.Ванникова.

В кабинете главного конструктора Ю.Б.Харитона встретились не просто коллеги по атомному проекту, а патриоты трудового фронта - Б.Л.Ванников и Ю.Б.Харитон. Они были знакомы еще с 1942 г., когда Ю.Б.Харитон находился в Москве и был прикомандирован от ИХФ к НИИ-6 наркомата боеприпасов (нарком Ванников). После решения производственного вопроса о новом конструкционном материале Борис Львович впервые, спустя много лет, рассказал Юлию Борисовичу о своем пребывании в лагере НКВД. Присутствовавший в кабинете зам. главного конструктора Г.А.Соснин позже в своих воспоминаниях опишет этот рассказ. Фрагменты его упомянуты выше. Возможно, Борис Львович решил, что данный эпизод из его жизни должен стать достоянием истории.

Б.Л.Ванников принадлежал к тому поколению советских людей, на долю которых выпали тяжелейшие испытания XX века. Не обошли стороной Бориса Львовича необоснованные репрессии, сильно подорвавшие его здоровье (он часто болел). Моральное и физическое перенапряжение на высоких государственных постах в годы войны, затем в Атомном проекте, сделали его жизнь короче.

На фото. Павильон «Атом»

Героический сталинский нарком

«Правда» сообщала: «22 февраля 1962 г. скоропостижно скончался Ванников Борис Львович, член КПСС с 1919 г., один из выдающихся организаторов оборонной промышленности, дважды лауреат Государственной премии, трижды Герой Социалистического Труда…».

Его прах покоится в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. Память о нем живет в бронзовом бюсте трижды Героя Социалистического Труда на родине в Баку. Его имя носит машиностроительный завод «Штамп» в Туле. Память о Б.Л.Ванникове хранят многие пока закрытые архивные документы наркоматов и министерств, где он работал.

Ванников был типичным представителем командно-административной системы, созданной в стране. Для сталинских наркомов, каким был и Б.Л.Ванников, главным было дело. Можно без преувеличения сказать, что для Курчатова, Харитона, Ванникова и Славского дело было не только главным, но и смыслом жизни. Они всю свою жизнь посвятили укреплению оборонной мощи нашей Родины. В основе этой мощи сегодня - «Атомный проект», созданный умом и волей Сталина, творческим, самоотверженным трудом советских ученых, конструкторов, специалистов и рабочих разных отраслей промышленности.

«Да, удивительных людей рождала та далекая эпоха! Они во многом для нас, сегодняшних, загадка… Все они были большими патриотами Родины», - восклицает М.В.Проценко.

К началу 1960-х гг. в СССР было 16 трижды Героев Социалистического Труда. Из них 10 — это выдающиеся учёные, конструкторы и организаторы Атомного проекта. В этой славной плеяде видное место занимает легендарная фигура наркома (министра) СССР - вооружения, боеприпасов, атомпрома Бориса Львовича Ванникова. Он прошел нелёгкий жизненный путь - от слесаря до государственного деятеля.

Трудовая доблесть Б.Л.Ванникова заслуживает глубокого уважения и благодарности. Для нынешнего молодого поколения страны она может служить примером, которым по праву стоит гордиться.

Автор - Михаил Федченко, 23.11.2024 г.

От автора: Историк-архивист, почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ М.А.Федченко от души благодарит сотрудниц газеты «Новый город» В.Александрову и О.Юткину за подготовку к печати статьи о Б.Л.Ванникове.