В преддверии 80-летия Великой Победы и 80-летия создания атомной отрасли в конце апреля в Художественной галерее состоялась XIV историческая конференция. Сотрудник Городского музея Анастасия Шацкая подготовила доклад о картинах, посвященных Великой Отечественной войне, которые хранятся в нашем музейном фонде.

Художники на передовой

Анастасия Шацкая: «Произведения музыки, живописи, литературы, созданные в годы Великой Отечественной войны, стали классикой отечественной культуры. В фондах Городского музея хранятся картины талантливых, известных художников, которые не только занимались творчеством, но и были на передовой, участвовали в сражениях, приближая День Победы».

Картины поступили в Городской музей из Дирекции художественных фондов и проектирования памятников (с 1994 года - Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» - прим.). Расскажем о них подробнее.

Трагическая, но благородная красота

Первая картина - «Москва. 1941 год. Тревожная ночь» Алексея Писарева, написана в 1966 году.

Анастасия Шацкая: «Мастер изобразил Москву в темных, приглушенных тонах. Двое красноармейцев охраняют подступы к столице. Крепкие руки сжимают оружие. Солдаты идут молча, взгляды направлены в разные стороны. О чем они думают? О том, когда кончится война, вспоминают близких, вслушиваясь в мимолетную тишину. Ночь прохладная – на солдатах шинели. Они идут по мостовой: два разных человека, каждый со своей судьбой, и вряд ли бы жизнь их когда-нибудь свела, если бы не война. На фоне – Кремль, главная неприступная крепость. В небе видны аэростаты, насквозь пронизанные прожекторами, оттого они кажутся чем-то прозрачным. Иссиня-черное, где-то лазоревое небо завораживает своим бесконечным пространством. Красота Москвы в этой картине раскрылась в трагическом, но благородном свете».

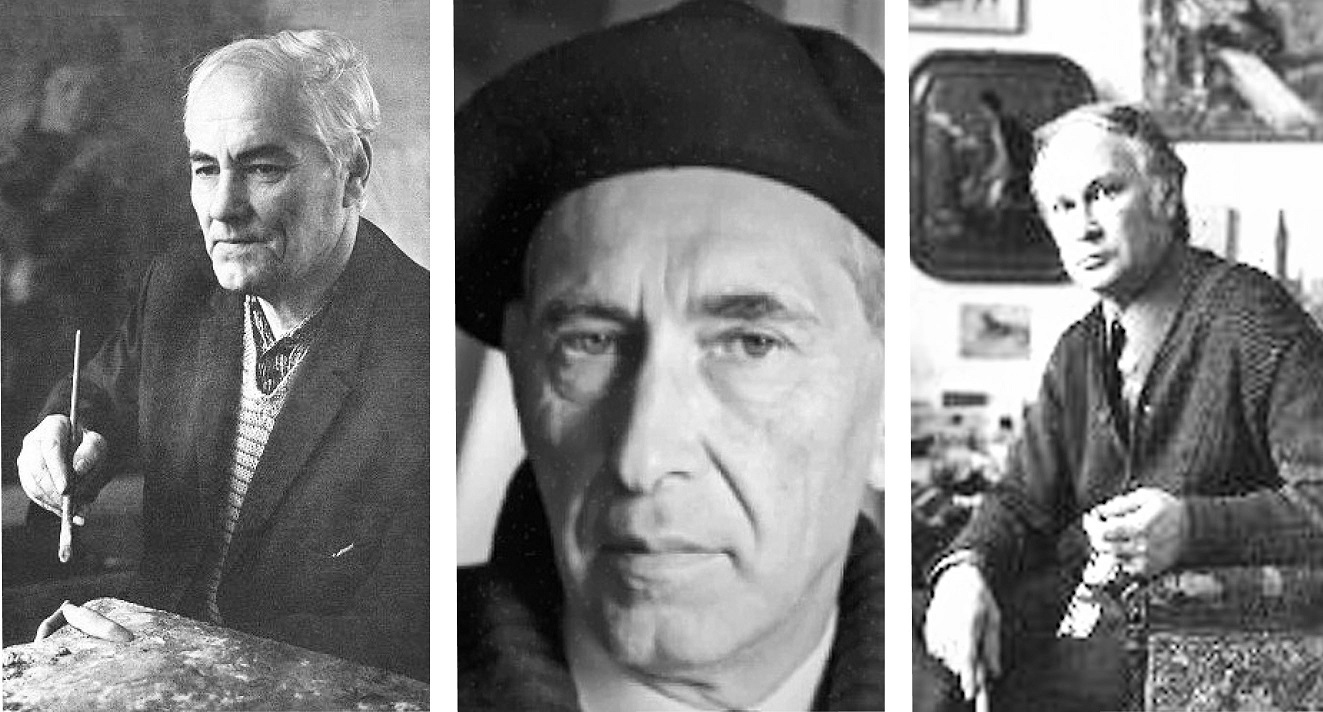

Алексей Писарев родился в 1909 году в Воронеже, но большую часть жизни провел в Москве. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Государственном историческом музее, Музее истории и реконструкции Москвы, а также в частных коллекциях по всему миру. Он обучался у Александра Бучкури — самобытного художника, ученика Ильи Репина, а также у мастеров советской живописи и графики - Бориса Иогансона, Константина Истомина и Александра Моравова.

Анастасия Шацкая: «Когда началась Великая Отечественная, Писарев ушел добровольцем на фронт. Художник служил в ранге капитана минно-саперной службы, получил орден Красной звезды и медаль «За отвагу». В 1945 году вернулся домой. Много писал, участвовал в выставках и выполнил два крупноформатных полотна по заказу музея землеведения МГУ («Ольхонские ворота и Малое море Байкала» и «Прибой у Чертова Пальца на Байкале» - прим.). Родные художника вспоминали, что он был по-настоящему предан искусству - всю свою жизнь он писал, в основном пейзажи, старую Москву и Кремль».

Спасительный глоток воды

Вторая картина из фондов музея - «Воин, утоляющий жажду» Михаила Добросердова из цикла «В дни испытаний», написанная в 1949 году.

Анастасия Шацкая: «На картине изображен советский воин, остановившийся на передышку, утоляющий жажду водой из небольшого алюминиевого котелка. Глаза закрыты, дыхание учащенное. Но где остановился солдат, не известно: фон темно-бежевый, нет прорисованных деталей. Он мог остановиться где угодно – везде, где шла война. Для художника важен сам герой, в котором каждый может угадать своего сына, брата, отца или товарища: это собирательный образ русского солдата. Несколько минут тишины, спасительный глоток воды, - и он снова пойдет в атаку».

Михаил Добросердов родился в небольшом селе Дубасищи Смоленской губернии. Его педагогами были Александр Осмёркин, Константин Истомин, Александр Лабас, Сергей Герасимов, Борис Иогансон. Михаил Владимирович преподавал в Московской средней художественной школе при МГАХИ им. Сурикова, а также в Московской Художественной Студии для инвалидов Великой Отечественной войны. За плодотворную педагогическую деятельность награжден орденом «Знак почета». В 1974 году он удостоен высокого звания «Заслуженного художника России».

Его работы хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, в музеях и частных собраниях России и за рубежом. Друзья и ученики отзывались о нем с теплотой и отмечали, что Михаил Владимирович был исключительным художником и педагогом: он с любовью в сердце говорил о сложности и одухотворенности искусства, о том, что искусству надо посвятить всю жизнь, и доказал это своей судьбой.

Памятник военному поколению

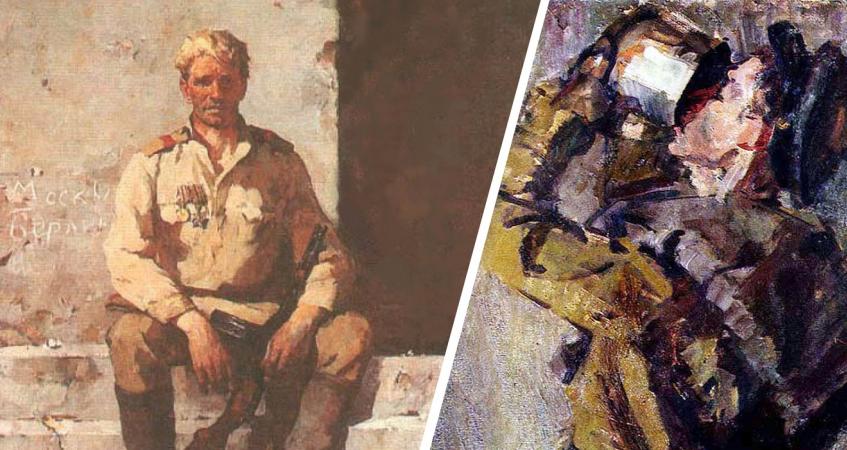

Еще одно украшение Городского музея – картина «Рейхстаг взят!» Бориса Лавренко, написанная в 1967 году.

Анастасия Шацкая: «Картина впечатляет монументальностью. В Городском музее она стала важной частью постоянной экспозиции и ярким акцентом перед входом в зал, посвященном Великой Отечественной войне».

В нашем музейном фонде осталась переписка с Борисом Лавренко, и в одном из писем он рассказывает историю написания картины «Рейхстаг взят!». По словам художника, он отобразил свой боевой путь, путь советского солдата: «Мне хотелось, чтобы эта картина стала памятником нашему поколению – тем, кто дошел до Берлина, и кто не дошел. Все мечтали о конце войны и мирной жизни, и путь к Победе лежал через Берлин. Я долго писал картину, старался вложить в нее всё, что было пережито в военные годы. Образ солдата, его лицо, посадка, усталые руки - всё это было моим долгим поиском; я приложил много усилий, многое менял, пока не остановился на последнем решении. Эта картина мне особенно дорога - она центральная в моей военной серии».

Анастасия Шацкая: «На картине изображен солдат, сидящий на разбитых ступенях Рейхстага. На ногах – изношенные, пыльные сапоги: неизвестно, какой путь в них пройден. Руки от усталости опущены, на лбу морщины - отпечаток войны. На груди – медаль «За оборону Москвы» и орден Славы, которым награждали за личные заслуги, храбрость, мужество и бесстрашие. По правилам боевые награды носят на левой стороне груди, но на картине они расположены на правой. Почему художник так изобразил, точно не известно, но есть предположение, что этот солдат – зеркальное отображение автора, как будто художник смотрел в зеркало и писал свой автопортрет. На заднем плане надписи: имена, фамилии, города, индивидуальные маршруты советских солдат, дошедших до Берлина. Рядом с героем надпись: «Москва – Берлин», вероятно, это написал он сам. Выражение его лица трудно передать словами: он будто осмысляет происходящее и всё, что было. С левой стороны падает свет - символ светлого будущего и долгожданной Победы».

Борис Лавренко — живописец, педагог, Народный художник России. Родился в 1920 году в Ростове-на-Дону. В 1940 году с пятого курса Ростовского художественного училища был призван в Красную Армию. Окончив курсы артиллеристов, участвовал в 1941 году в качестве командира орудия в обороне Москвы. Воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Войну закончил в Берлине старшим сержантом. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Его фронтовые рисунки, этюды, портреты интересны с исторической, документальной и художественной точки зрения.

В 1952 году Борис Михайлович окончил Ленинградской институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, занимался в мастерской профессора Рудольфа Френца. Также он обучался у Михаила Авилова, Петра Белоусова, Бориса Иогансона. Манеру художника отличают широкое письмо, энергичный мазок, искусная передача света, воздуха, осязаемой материальности объемов и форм. С 1954 года Борис Лавренко преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Его произведения находятся в собраниях Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, в многочисленных музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Анастасия Шацкая: «Советские художники, ставшие свидетелями и участниками Великой Отечественной войны, брали за основу своего творчества человека – человека с большой буквы».