(Продолжение. Начало в «НГ» №20, 21, 22, 23, 25)

Как нельзя лучше дополняли друг друга

Столетний академик Н.А.Доллежаль в 1999 г. скажет корреспонденту журнала «Наука и жизнь» С.Лескову: «…Однажды я спросил Курчатова: «Что с нами будет, если не сможем получить чистый уран?» Игорь Васильевич спокойно ответил: «Поправим и будем искать дальше». Берию по другим статьям можно ругать сколько угодно, но в нашем деле он был великолепным организатором…».

С.Лесков: «А что же важно для конструктора?» Н.А.Доллежаль: «Первое - это честность… Второе - глубокие знания в своей области…». Н.А.Доллежаль был одним из ярких представителей профессиональной и нравственной элиты страны, успешно решившей атомную проблему (скончался 20.11.2000 г. на 102-м году жизни).

24 апреля 1946 г. на заседании секции №1 НТС ПГУ (председатель М.Г.Первухин, заместитель И.В.Курчатов, Б.С.Поздняков, Н.А.Доллежаль и др.), с участием руководства ПГУ Б.Л.Ванникова, Е.П.Славского, А.Н.Комаровского и директора комбината №817 П.Т.Быстрова, принимается генеральный план комбината №817, предложенный ГСПИ-11 и Лабораторией №2. В нем было определено место промышленной зоны и жилого поселка.

Предстояло построить сложнейшее по техническому замыслу предприятие в составе трех заводов: «А» - плутониевый, «Б» - радиохимический и «В» - металлургический, обильно насыщенных разного рода контрольно-измерительной аппаратурой и автоматикой. Аналога такого предприятия в отечественной промышленности не было.

Для строительства и ввода в эксплуатацию комбината №817, как и в случае с опытным реактором, привлекается большое количество различных НИИ, КБ, проектных, строительных и других организаций разных ведомств. Все работы ведутся под непосредственным научным руководством и с участием И.В.Курчатова.

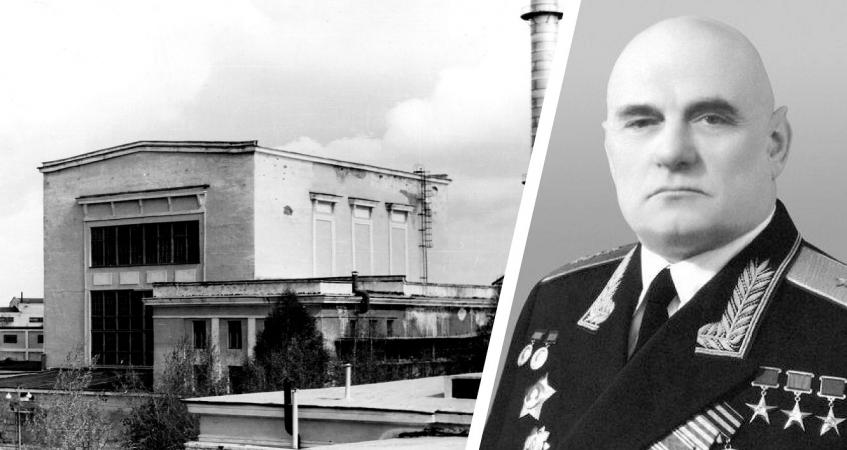

Общее руководство строительством комбината и обеспечение его всем необходимым осуществлялось лично Б.Л.Ванниковым, его заместителями А.П.Завенягиным и А.Н.Комаровским и руководством комбината (с ноября 1947 г. директор Б.Г.Музруков, главный инженер Е.П.Славский - впоследствии многолетний министр знаменитого «Средмаша», трижды Герой Социалистического Труда). Последний позже вспоминал: «Ванников был человек исключительно порядочный. Да и в инженерном деле очень эрудированный. В атомных делах разобрался быстро, находил верные и грамотные решения… В работу он вкладывал всю душу, совсем себя не жалел». Между ними долгие годы сохранялись добрые дружеские и деловые отношения.

B начале строительства на строительной площадке сосредотачивается большое количество транспортных средств и механизмов: свыше 700 автомашин, 80 тракторов, 12 экскаваторов и другой техники. К работам привлечено 25000 строительных рабочих. Фронт строительных работ расширялся. В 1947-48 гг. здесь работали уже 45 тыс. человек. Однако этого было недостаточно.

Руководство ПГУ прекрасно понимало, что для успешного расширения строительных и монтажных задач в первую очередь по промышленному реактору (плутониевый завод) в кратчайшие сроки необходимо было применять новые методы ведения работ, новые принципы организации труда. С учетом этого руководство большой стройкой здания реактора и других объектов комбината, а также будущего города с середины 1947 г. было поручено генералу технической службы МВД М.М.Царевскому, имеющему опыт крупнейших строек страны. Директором комбината, как оказалось, ненадолго (до ноября), был назначен Е.П.Славский.

К концу 1947 г. коробка здания первого промышленного реактора была готова для начала монтажных работ. Сам реактор был расположен в подземном здании в пять этажей. Управление им находилось в отдельном наземном здании. Особенность монтажа реактора заключалась в том, что здесь использовались новые специальные виды приборов и аппаратов, новые марки специальных кабелей и особые требования к качеству монтажа. Эти работы выполнялись высококвалифицированными специалистами и рабочими специализированных монтажных организаций.

Были назначены руководители соответствующих участков реактора, обеспечивающие работу оборудования, приборов и систем контроля. Рабочее место И.В.Курчатова находилось в здании реактора и центральной заводской лаборатории. Ему приходится решать массу возникающих на месте проблем: подбор критической массы урана, чистоты графита, конструкционных материалов, автоматизации управления процессами, конструкцию сброса блоков, захоронения радиоактивных отходов, защиту персонала от радиации и многое другое. В то время директор комбината №817, с 1955 по 1974 гг. руководитель КБ-11 (ВНИИЭФ) в Арзамасе-16, дважды Герой Социалистического Труда Б.Г.Музруков вспоминал: «Игорь Васильевич прибыл на объект вскоре после моего приезда и сразу же включился в решение практических и научных вопросов. Я не помню, чтобы он имел выходные дни, работал с утра до ночи… Все мы, в том числе и Игорь Васильевич, многому научились у Б.Л.Ванникова, обладавшего к тому времени огромным практическим опытом руководителя».

Работавший с 1944 г. в Лаборатории №2 АН СССР физик, профессор И.Н.Головин вспоминает:

«Б.Л.Ванников и И.В.Курчатов как нельзя лучше дополняли друг друга. Курчатов отвечал за решение научных задач и правильную ориентацию инженеров и работников смежных областей науки, Ванников за срочное исполнение заказов промышленностью и координацию работ. С них прежде всего спрашивали Партия и Правительство выполнение атомной программы».

Здесь, на комбинате №817, их сдружили не только общие дела, но и схожесть натур. Оба были неистощимыми оптимистами и жизнелюбами, оба умели работать с полной отдачей сил. Они понимали друг друга с полуслова, что не часто случается у людей науки и производства. Все это во многом предопределило успех нового большого дела. Они оправдали высокое доверие.

Небольшой штрих к портрету Б.Л.Ванникова. В Доме-музее И.В.Курчатова сегодня можно увидеть картину «Березы», она украшает стену гостиной. Картина принадлежит кисти Ванникова. По словам директора музея Р.В.Кузнецовой, картина была написана на Южном Урале в 1948 г. после пуска промышленного реактора и подарена И.В.Курчатову. Можно предположить, что в это время внутреннее напряжение Бориса Львовича несколько спало, и он отдался любимому занятию - живописи (по возможности, особенно будучи на пенсии, с мольбертом не расставался).

Борис Львович находился на «объекте» с сентября 1947 г. с небольшими перерывами до пуска реактора и ликвидации аварии. «С его приездом дела на «объекте» закрутились быстрее. Иногда жесткий стиль руководства Б.Л.Ванникова внушал страх даже генералу Царевскому, который никогда и никого не боялся, так как его лично знал Сталин», - пишут уральские историки В.Н.Новоселов и В.С.Толстиков.

Первый пуск

В программе подготовки и пуска реактора была одна из сложнейших и ответственнейших по технологии операция - загрузка урановых блоков в активную зону реактора. Ее контролировал лично Б.Л.Ванников. Он же вместе с И.В.Курчатовым и руководителями завода принял участие в первой бригаде в загрузке блоков.

С 7 июня 1948 г. начался поэтапный, «с капризами», пуск реактора, который завершился 19 июня пуском на проектную мощность в 100 МВт. О пуске реактора «А» было доложено Л.П.Берии, а несколько позже, 25 июля 1948 г., руководство Спецкомитета и ПГУ доложило об этом И.В.Сталину. 19 июня принято считать днем рождения Производственного объединения «Маяк» - первенца атомной промышленности СССР (ныне г. Озерск, Челябинская обл.). На комбинате №817 впервые в нашей стране и на Евразийском континенте началась промышленная наработка оружейного плутония на уран-графитовом реакторе «А», который учёные ласково прозвали «Аннушкой».

Однако уже в конце 1948 г. появились признаки первой серьезной аварии реактора - началась массовая протечка алюминиевых труб и замачивание графитной кладки. 20 января 1949 г. реактор был остановлен на капремонт. Информация об этом была доведена до Сталина. Возникла сложнейшая проблема. Нервозное состояние в руководстве атомным проектом нарастало.

Надо было делать выбор: «либо сберечь людей, либо спасти урановую загрузку и сократить потери в наработке плутония… Руководством Спецкомитета, ПГУ и научным руководителем было принято второе решение». Находившийся в то время в Челябинске-40 А.К.Круглов, проработавший в атомной отрасли более 40 лет, пишет, что «без переоблучения участников извлечения блоков обойтись было нельзя». В этой «грязной» операции был задействован весь мужской персонал объекта. Берия получал регулярные доклады и обеспечивал срочное изготовление алюминиевых труб.

Вспоминает главный инженер комбината №817, зам. начальника ПГУ в 1946 г. Е.П.Славский: «Курчатов… возглавил операцию разгрузки поврежденных каналов и дефектацию выгружаемых урановых блоков путем личного поштучного их осмотра… Еще хорошо, что он переборкой блоков занимался не до конца; если бы досидел тогда в зале до финиша – мы бы его тогда и потеряли!» Как свидетельствует Славский, эта работа стала для него «роковой», Курчатов получил лучевое поражение средней тяжести. В 1950-е годы он сильно и быстро физически ослаб, очень болел и скоропостижно скончался от тромба в сердце 07.02.1960 в возрасте 57 лет. Еще раньше закончился земной путь другого активного участника аварии генерал-лейтенанта МВД А.П.Завенягина, дважды Героя Социалистического Труда. Он умер 31.12.1956 г. в возрасте 55 лет.

Напряженная работа по получению плутония проводилась в исключительно неблагоприятных условиях. Из-за недостатка знаний о воздействии радиации на здоровье человека, несовершенства технологии и оборудования многие рабочие, ученые и руководители получали повышенные дозы радиации. Особенно тяжелыми для персонала трех заводов комбината №817 были первые годы работы. Это была жестокая и, к сожалению, не последняя плата за нашу атомную бомбу.

Вся работа по извлечению «присосками» 39 тыс. урановых блоков была выполнена за 34 дня. 26 марта 1949 г. был начат вывод реактора на проектную мощность. Причины аварии рассматривались у председателя Спецкомитета Л.П.Берии, где ответ держали И.В.Курчатов, Б.Л.Ванников, министр авиапромышленности М.В.Хруничев и другие ответственные за работу реактора и обеспечение его всем необходимым. Оправдываться было очень сложно. Наказание могло быть непредсказуемым. Однако прагматик Л.П.Берия понимал, что любое наказание не приблизит создание атомной бомбы, скорее наоборот. В этом, как и в других важных делах, последнее слово оставалось за И.В.Сталиным.

Точно копировать, ничего не меняя

Непредсказуемые последствия сохранения за США монополии на ядерное оружие вызывали тревогу у советского руководства. Сталин помнил о трагедии 1941 года. Он торопил всех, не только ученых во главе с И.В.Курчатовым, но и своих заместителей по Совнаркому СССР: Л.П.Берию, М.Г.Первухина, В.А.Малышева и Н.А.Вознесенского. Они персонально с 1945 г. отвечали перед И.В.Сталиным за своевременное обеспечение всем необходимым в первую очередь институтов, КБ и предприятий ПГУ нарождающейся атомной промышленности. Не забывал Сталин и о Б.Л.Ванникове. Один из видных руководителей НКВД генерал-лейтенант П.А.Судоплатов, руководивший отделом «С» по добыванию заграничных сведений о ядерном оружии, свидетельствует: «Правительство стремилось любой ценой ускорить испытание первой атомной бомбы, и Курчатов пошел по пути копирования американского ядерного устройства» (решение об этом было принято на самом верху - лично И.В.Сталиным). В книге «Чернобыль - вахта смерти» д.т.н., заслуженного строителя РСФСР И.А.Беляева есть такие слова: «1946 г. - И.В.Курчатов в докладной к И.В.Сталину сообщает: «Мы можем сделать лучше бомбу, чем США». Иосиф Виссарионович категорически ставит вопрос: «Сделайте, как они, а потом занимайтесь самодеятельностью». В воспоминаниях других участников атомного проекта данный факт не упоминается. После приказа «сверху» экспериментировать никто не хотел.

Сталин и Берия понимали, что создание атомной бомбы - большой и важный шаг вперед, но это все-таки полдела. Нужен был носитель, который бы доставил ее до цели на территории вероятного противника - США. В то время таким носителем мог быть только стратегический бомбардировщик, аналог американской «Летающей крепости «Боинг - Б-29». Вспоминает академик

Н.Н.Шереметьевский: «Где-то в конце 1945 г. сажают, как будто, на Дальнем Востоке американский стратегический бомбардировщик «Боинг-29», и «отец народа» говорит А.Н.Туполеву: «Точно копировать, ничего не меняя». Воспроизведя американский самолет, мы создали электротехническую промышленность совершенно нового уровня, которого у нас не было… Так, из американской «Летающей крепости» Б-29 получился советский стратегический бомбардировщик Ту-4… Задачу КБ Туполева решило успешно». С осени 1947 г. началось серийное производство этого самолета. Позже появятся более современные его модификации - реактивные Ту-14, Ту-16, ставшие основными носителями ядерного оружия на ближайшие годы.

Как видим, история создания бомбардировщика Ту-4 во многом напоминает первую советскую атомную бомбу. Ученым и конструкторам, чтобы использовать поступающую от нашей разведки информацию, надо было шаг за шагом повторить уже пройденный американскими учеными путь создания теории умножения нейтронов, расчетов критической массы и т.д. Иначе не избежать ошибок, каждая из которых могла дорого стоить участникам экспериментов и опытно-конструкторских работ. Сталин и Берия требовали жестко и, как правило, это было оправданно.

Основные трудности осуществления атомной бомбы…

Как уже отмечалось, после крупной аварии и ее устранения в марте 1949 г. реактор «А» был выведен на проектный режим работы.

К этому времени были подготовлены к работе и два других завода комбината №817: заводы «Б» и «В». Научные основы технологического процесса для завода «Б» были разработаны под руководством ученых РИАН В.Г.Хлопина, Б.Н.Никитина и др., а также НИИ-9 под руководством В.Б.Шевченко, 3.В.Ершовой и др.; для завода «В» - сотрудниками НИИ-9 (ВНИИНМ) под руководством А.А.Бочвара, И.И.Черняева, А.Н.Вольского и др.

К началу августа 1949 г. на комбинате №817 было наработано достаточное количество плутония для первой атомной бомбы, который вскоре был доставлен в Арзамас-16 для сборки.

Строительство завода №813 (Свердловск-44, сейчас г. Новоуральск, Уральский электрохимический комбинат), начатое одновременно с заводом №817, шло медленно. Это было связано не только с трудностями в проекте завода и конструкцией диффузионных машин, но главным образом с тем, что приоритет изначально отдавался заводу №817, где концентрировались все основные силы и средства. Только в мае 1949 г. на заводе №813 начались монтажные работы, а пуск завода состоялся в ноябре этого же года. Первая партия полученного продукта урана-235 была направлена для дальнейшего обогащения до необходимой степени на завод №814 (Свердловск-45, сейчас г. Лесной, Электрохимприбор).

Представление о начале работ по атомному проекту будет неполным, если не учесть мнение главного научного сотрудника Южного федерального университета, доктора физико-математических наук С.И.Буйло. В статье «Тайна атомной тетради» он пишет: «Американские чертежи действительно сэкономили нашей стране около двух лет работы, но если бы к этому времени в СССР не развернули гигантскую собственную атомную промышленность (для этого от электричества отключались целые города!), никакие чертежи нам бы не помогли».

Еще ранее, в справке о состоянии работ от 18.05.1944 г., направленной И.В.Курчатовым М.Г.Первухину, отмечалось, что «…Основные трудности осуществления атомной бомбы заключаются в получении урана-235 и плутония-239». С этим в первую очередь связано то, что первоначальные правительственные сроки создания и испытания плутониевой и урановой бомб (январь-июль 1948 г.) оказались нереальными. В феврале 1948 г. эти сроки были перенесены на март-декабрь 1949 г. Были немалые трудности и при решении научно-технических проблем, стоящих перед КБ-11, также повлиявших на данные сроки.

Становление первого ядерного центра

Широко развернутые работы по Атомному проекту приближались к завершающему этапу - разработке и изготовлению атомной бомбы. Для ее конструирования было организовано специальное конструкторское бюро при Лаборатории №2 АН СССР с необходимыми лабораториями и экспериментальными мастерскими в удаленном, изолированном месте (постановление СМ СССР от 09.04.1946 №805-327cc). Таким местом стал бывший завод №550 Наркомата боеприпасов в пос. Сарове, позднее известном как Арзамас-16. Руководителями КБ-11 были назначены зам. министра транспортного машиностроения СССР генерал-лейтенант П.М.Зернов - начальник, главным конструктором этого проекта стал член-корреспондент АН СССР Ю.Б.Харитон. Перед ними ставилась задача разработать, изготовить и испытать первую атомную бомбу.

Дата 9 апреля 1946 г. считается днем рождения КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ). Как уже было отмечено, строительные работы на месте бывшего завода №550 были начаты в конце мая, еще до выхода постановления СМ СССР от 21.06.1946 №1286-525сс «О плане развертывания работ КБ-11 при Лаборатории №2 АН СССР» с 7 приложениями.

B приложениях были расписаны мероприятия по организации работ КБ-11 и стройуправления (СУ) №880 Главпромстроя МВД СССР, перечни объектов строительства первой и второй очереди, а также перечни материально-технического обеспечения объекта: норма продуктов для трехразового питания в день на одного работника объекта и даже папиросы и спички! Были предусмотрены также лимиты дополнительного питания и промтоваров для СУ №880. Тяжелое послевоенное время и погодные условия напоминали о себе (1946 год выдался неурожайным). Лишь 1947-1948 гг. были урожайными, что облегчило положение с продовольствием в стране. Отсюда и строжайший режим экономии во всем.

Правда, следует отметить, что в закрытых атомных городах люди особо ни в чем не нуждались. Они имели все необходимое для работы и жизни. Вспоминает ветеран атомной промышленности, участник испытания первой атомной бомбы, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, старший инженер-исследователь КБ-11 В.И.Жучихин: «После голодных военных и послевоенных лет с плохой домашней обустроенностью здесь были созданы условия самые благоприятные… условия были созданы такие, чтобы каждый мог полностью отдаваться работе».

О работе в КБ-11 в 1948-1966 гг. вспоминает лауреат Государственной и Ленинской премий, кавалер четырех орденов Трудового Красного Знамени зам. начальника сектора Ю.С.Замятнин: «В первые годы мы ничего, кроме работы, практически не видели. Жизнь была напряженная, но нескучная. Чувствовалось, что для всех наших заказов была открыта «зеленая улица»… Игорь Васильевич (Курчатов — М.Ф.), имея большой вес в правительстве, делал все, чтобы мы были обеспечены всем необходимым для работы и в бытовом плане… Для меня вообще это был наиболее плодотворный период, период наибольшей отдачи, успехов».

О том, как шло становление и развитие первого в стране ядерного центра, а также строительство поселка Сарово - будущего города Арзамас-16 (с 1995 г.- Саров), достаточно полно и достоверно изложено в книге «Советский атомный проект» - авторский коллектив под руководством академика Е.А.Негина. Остановимся лишь на отдельных малоизвестных и неизвестных эпизодах событий первого этапа создания атомного оружия в СССР.

Первые месяцы строительства будущего ядерного центра страны и одновременно атомных объектов на Урале сопровождались теми же трудностями: нехваткой автотранспорта, строительной техники и материалов, квалифицированных рабочих и слабой организацией труда больших групп работников. Как уже отмечалось, строительство «объекта» КБ-11 в пос. Сарово осуществляло СУ №880 (начальник полковник Пономарев А.С., затем с 1948 г. Анисков В.И.) в составе нескольких лагерей заключенных (к концу 1947 г. более 10 тыс. человек).

Материально-техническое обеспечение работ КБ-11 и привлеченных к нему организаций возлагалось на ПГУ при СМ СССР т. Ванникова. Ему же поручалось решить совместно с П.М.Зерновым и Ю.Б.Харитоном все вопросы, связанные с приспособлением завода №550 под КБ-11 (постановление СМ СССР от 09.04.1946).

Выполняя поручение правительства, министр сельскохозяйственного машиностроения Б.Л.Ванников (он же начальник ПГУ) по согласованию с руководством КБ-11 подписывает приказ от 19.04.1946 №090 о передаче завода №550 со всем оборудованием, зданиями и личным составом в количестве 1474 человека СУ №880 на время реконструкции и нового строительства. Такой вариант давал возможность ускорить строительно-монтажные работы по приспособлению завода №550, его зданий и территории для деятельности КБ-11. Для этого использовались также территория и здания Саровского монастыря.

(Продолжение следует)

Автор - Михаил Федченко, фото из открытых источников сети Интернет